寛太郎のカイト日誌

内容はカイトに限らず種種雑多です。好みの選択は「カテゴリー」をご利用下さい。日本語訳は全て寛太郎の拙訳。 2010年10月18日設置

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

どっちに走るか

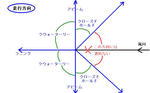

カイトサーフィンで可能な走行方向のおおよそを図にするとこうなる。ヨットやウィンドと同じものである。

クローズドホールドは風上に向かって45度までという理論値があるらしいが、私はよく分からない。確かにディンギーやウィンドでフルダガー(ダガーボードを一杯に下ろして横流れを最小限に止めること)にすると、45度に近い角度まで上ることができる。

しかし、ダガーボード(センターボード)を持たないカイトサーフィンの、しかもツインチップのように小フィンで、板自体を水中に立てること(水中側面抵抗)で横流れを防ぐ方法ではせいぜい30度辺りが限界ではないだろうか。実際、GPSの走行軌跡を分析すると、私が使っているような当たり前のツインチップの場合、15度~20度辺りで上っていることが多い。

面白いのは、カイトサーフィンの用語では、アビームより風上に向かう場合は全て「アップウィンド」、風下に向かう場合は「ダウンウィンド」と呼び、航空分野での使い方と同様であるということだ。

クローズドホールドは風上に向かって45度までという理論値があるらしいが、私はよく分からない。確かにディンギーやウィンドでフルダガー(ダガーボードを一杯に下ろして横流れを最小限に止めること)にすると、45度に近い角度まで上ることができる。

しかし、ダガーボード(センターボード)を持たないカイトサーフィンの、しかもツインチップのように小フィンで、板自体を水中に立てること(水中側面抵抗)で横流れを防ぐ方法ではせいぜい30度辺りが限界ではないだろうか。実際、GPSの走行軌跡を分析すると、私が使っているような当たり前のツインチップの場合、15度~20度辺りで上っていることが多い。

面白いのは、カイトサーフィンの用語では、アビームより風上に向かう場合は全て「アップウィンド」、風下に向かう場合は「ダウンウィンド」と呼び、航空分野での使い方と同様であるということだ。

また、揚力(動力)発生源をセール(帆)ではなく、ウィング(翼)と呼び、海陸風(かいりくふう)の海風をサーマルと呼ぶことなどをみても、このスポーツが海上のセーリング(帆走)分野からではなく、主にランドカイト(陸上での凧揚げ)分野から派生してきたものであることを伺(うかが)わせるに充分だ。

19世紀末、現在のハンググライダーに似た滑空翼で2000回以上の飛行データ(揚力と抗力の関係)を積み上げたドイツのリリエンタールの出発点も、それらのデータを礎(もと)にしながら安定した動力飛行を成功させたアメリカのライト兄弟の試みも、カイトの力学的分析から始まっているのである。多くの人が認めるように、カイティング(凧揚げ)は航空の歴史の原点というべきものでもある。

19世紀末、現在のハンググライダーに似た滑空翼で2000回以上の飛行データ(揚力と抗力の関係)を積み上げたドイツのリリエンタールの出発点も、それらのデータを礎(もと)にしながら安定した動力飛行を成功させたアメリカのライト兄弟の試みも、カイトの力学的分析から始まっているのである。多くの人が認めるように、カイティング(凧揚げ)は航空の歴史の原点というべきものでもある。

PR

TRACKBACK

Trackback URL:

ブログ内検索

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

ハンディムーン

プロフィール

HN:

寛太郎

性別:

男性

職業:

self-employed

趣味:

風読み・読書・自転車ほか多数

自己紹介:

瀬戸内の小島生まれです。学生時代は国際法を少し。数年間の堅い団体職の後、子供好きが高じて学習塾を、風が好きでスカイスポーツのイントラを、等と趣味と仕事が重なる生活を数十年経験しました。55歳引退計画に従って現在は基本的にフリーですが、相変わらずあれこれ忙しくしています。

生活方針は「無理をしないでゆっくりと」およそ中庸を好みます。東西を問わず古典思想の多くに心惹かれます。まずは価値相対主義を採用し事物の多様性を愛しますが、ミソとクソを同等にはしません。モノゴトには自ずと高低浅深があり、その判断基準は「大自然の摂理と全ての生命(いのち)の幸福」の中にあると思います。敬愛する人物は古今東西少なからず、良寛やB・ラッセルを含みます。

ナチュラリストと呼ばれることを好みますが、人間が創り出した道具類にも大きな関心を持ちます。人間語だけでなく、あらゆる生き物たちの「ことば」に興味が尽きることはありません。60~70年代ポップスや落語を聞いたりすることも好きです。

・著作:『空を飛ぶ・一つの方法』

・訳書:『リリエンタール最後の飛行』

・訳書:『個人と権威』

生活方針は「無理をしないでゆっくりと」およそ中庸を好みます。東西を問わず古典思想の多くに心惹かれます。まずは価値相対主義を採用し事物の多様性を愛しますが、ミソとクソを同等にはしません。モノゴトには自ずと高低浅深があり、その判断基準は「大自然の摂理と全ての生命(いのち)の幸福」の中にあると思います。敬愛する人物は古今東西少なからず、良寛やB・ラッセルを含みます。

ナチュラリストと呼ばれることを好みますが、人間が創り出した道具類にも大きな関心を持ちます。人間語だけでなく、あらゆる生き物たちの「ことば」に興味が尽きることはありません。60~70年代ポップスや落語を聞いたりすることも好きです。

・著作:『空を飛ぶ・一つの方法』

・訳書:『リリエンタール最後の飛行』

・訳書:『個人と権威』

最新トラックバック

カウンター

最新コメント

[06/10 寛太郎]

[06/10 寛太郎]

[06/10 柴田幸治]

[06/10 小林博行]

[03/26 寛太郎]

COMMENT